栃木の見所一覧

|

とちぎ山車会館 五年に一度開催される「とちぎ秋まつり」を再現する人形山車の展示。江戸・明治時代の職人たちの優れた技の結晶を、いつでもお楽しみいただけます。 |

|

蔵の街観光館 この建物は、もと田村家の店舗(見世蔵)、住居(母屋)、付属屋、土蔵群でした。旧栃木町の中心部・万町にあり、大通りの東側・神明宮に通じる参道の北側に位置する田村家は、戦後まで「八百金」の名で知られた荒物・麻苧問屋でした。八代前の江戸末期頃この地に店舗を構え、代々金五郎を襲名しており、現存する最も古い幕末期の土蔵(文庫蔵)は「三代目田村金五郎」、最も新しい明治後期の店舗(見世蔵)は「六代目田村金五郎」が建てたものです。戦後になって商売を廃めたため店舗は閉鎖されましたが、奥の土蔵群の一部はアパートに改修され、「蔵のアパート」として知られるようになりました。その後、市がこれらの建物群を改修し現在の「とちぎ蔵の街観光館」として開館しています。 |

|

岡田記念館 岡田家は500年の歴史を持つ旧家で、その屋敷は畠山氏の本陣となっていました。記念館となっている土蔵三棟には、甲冑金高蒔絵、鉄斎書簡、武具など歴代の集めた美術品、民芸品などが展示されています。 |

|

塚田歴史伝説館

八つの蔵が建ち並ぶ塚田家は、江戸末期に起った木材問屋で、今は由緒ある家具や、陶器を陳列した展示品になっています。 |

|

横山郷土館

横山家は明治33年に共立銀行を創立。と同時に下野の特産物麻を手びろく扱った麻問屋でした。麻問屋時代の帳場や昔の銀行の事務所などが再現されています。 |

|

栃木市郷土参考館 栃木でも有数の回漕問屋だった坂倉家の土蔵を改装したもので、遺跡出土品、絵画、書等を展示しています。 |

| あだち好古館 江戸気分いっぱいの文化とロマンの蔵の美術館。当代一流の浮世絵をはじめ、江戸時代の歌舞伎俳優の錦絵などが展示されています。

|

|

| 山本有三ふるさと記念館 栃木市出身の文豪、山本有三の業績を称え設立、栃木市民をはじめ全国のファンに支えられ開館運営されています。

|

|

|

市役所別館 大正10年に建てられた栃木町役場で、市制施行後は市役所として使われるようになった。周辺の堀は、昔県庁があったことから県庁掘といわれています。 |

|

栃木城址 天正19年、皆川広照によって築かれた栃木城。19年後には徳川家康によって廃城とされ、今は土塁と堀の一部にその姿をとどめるだけです。 |

|

巴波川 巴波川の舟運は、江戸時代のはじめころから栃木と江戸方面をむすぶ交通路として大いに利用され、今も当時のなごりを伝えています。 10万匹の鯉が群泳し、青々とした柳がゆれる巴波川のほとりは、栃木の魅力たっぷりです。 |

|

綱手道 江戸時代より、巴波川の舟運により発達した栃木市。かつては、湧水もあり流れも速かったため、江戸からの帰路は麻綱で舟を曳いてきました。川沿いの曳道が綱手道です。川沿いには甍を並べる舟積問屋や豪商の倉庫が当時の面影を漂わせています。 |

|

遊覧道路 錦着山を過ぎ長野川を渡ると太平山山頂に向う遊覧道路となる。4月初旬から中旬にかけ開かれる”花まつり”で幕をあけ、ハイキング・ドライブにも快適で、車窓から見る桜のトンネルも風情がある。 |

|

太平山神社 天長4年(827)慈覚大師により創建されたといわれる。武将武門、また、諸人の崇敬が篤く、特に徳川3代将軍家光以来代々当社を崇敬した。神社拝殿の傍に星宮神社があり建物が仏堂である。 |

|

随神門 太平山神社の神門で、享保8年(1723)徳川8代将軍吉宗公の建築。表に左右大臣、後ろに仁王の守護神を配したもので、太平山が寺院の山として栄えていた頃の名残である。天井の龍の絵は第14代将軍家茂公時代の五楽院法眼等随の筆で、雲を起こして昇天した龍が空高く舞い遊ぶ構図である。また、建て方は入母屋造り扇垂木で俗に傘(からかさ)天井という。 |

|

太平山見晴台 大平山より栃木市内を一望できる絶好のポイント。 |

|

謙信平 寛永11年(1568)関東平野を競い、対立した越後(今の新潟県)の上杉謙信と小田原の北条氏康は大中寺で仲直りした後、上杉謙信はその軍を引き連れて太平山に登り兵馬の訓練を行いました。 その時に謙信は南の方に空の果てまで広がった平原を見渡して、あらためて関東平野の広さに目を見張ったと言われています。その場所が「謙信平」と呼ばれています。今では春の桜、秋の紅葉の名所です。 |

|

六角堂 太平山の中腹、表参道の登り口にあり、連祥院と称しているが、京都六角堂を模倣しているためこの名で知られている。本地仏は山城国国宝寺の虚空蔵尊を移したもので、作は聖徳太子といわれている。 |

|

あじさい坂 6月中旬から7月上旬にかけて、石段1,000段におよぶ太平山神社への表参道沿いに、色とりどりのあじさいが咲きそろいます。 |

|

山本有三文学碑 明治20年(1887)栃木市に生まれた。文豪山本有三の文学碑が太平山の謙信平にあり、「路傍の石」の一節「たった一人しかいない自分を、たった一度しかない一生を・・・」は、今も多くの人に感銘を与えています。 |

| 大山寺 慈覚大師を開基とする古刹で、本尊の木造千手観音立像は関東三山の千手観音の一つである。また、前庭にあるシダレザクラの老樹は、3代将軍家光の側室で4代将軍家綱の生母お楽の方がこの寺で養生中、家光を偲んで植えたものといわれている。 |

|

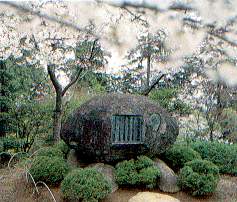

| 大中寺 清らかな水の流れと心休まるひとときを味わうことができる。大中寺ははじめ真言宗の寺であったが、荒廃していたのを延徳元年(1489)に快庵妙慶禅師が曹洞宗の寺として再興され今日に至っている。この寺の縁起は今昔物語、雨月物語などの青頭巾の話として名高く、境内にある七不思議の伝説も広く知られている。 |

|

| 清水寺 下野坂東26番札所として参観人が多く、本尊は十一面千手観音で、僧行基の作と伝えられている。この観音は、一名「滝の観音」ともいわれる。4月下旬から5月上旬はボタンの名所として訪れる人が多い。 |

|

|

錦着山 永野川のほとりにある錦着山は春には山全体がツツジにおおわれ、遠くから見るとちょうど錦の着物を着ているように見えることからその名が付いています。山頂には錦着山護国神社があります。 |

|

出流山満願寺 天平神護3年(西暦767年)勝道上人により開山されたと伝えられています。満願寺奥之院拝殿周囲・剣が峰山腹に鍾乳洞が多数あり、子授け・安産の利益があるといわれています。また、奥之院真下に大悲の滝があり寒中での修行僧や拝観客の入滝が行われています。 |

|

出流ふれあい公園 緑の山々に囲まれた、出流川の渓流沿いに展開する自然がいっぱいの森林公園です。 コテ−ジやキャンプ場、バ−ベキュ−広場など巾広い野外活動ができるよう施設も充実しています。 |

|

星野遺跡 中心街から北西に約16キロ、栃木市と粟野町の境の自然に囲まれた地に星野遺跡はあります。星野遺跡とは、星野町に住んでいる齊藤恒民さんによって亀の子型石核という当時、日本では発見されていなかった石器を発見したことにより昭和40年ごろから発掘がはじまり、旧石器・縄文時代の遺物等が多数発見されました。 なかでもEトレンチ(「トレンチ」とは、地中の遺跡を探すために掘られた溝状の発掘区域のこと、「E」とはトレンチにつけた番号)から発見された石器は、当時としては日本最古のものとして注目を集めました。 |

|

星野遺跡記念館 出土した石器・土器などと当時の自然環境を復元展示しています。 |

|

星野遺跡地層たんけん館 約10メートルもの深さのトレンチ。北関東の旧石器編年の上で重要な意味を持つもので、学術的な意味があります。幾重にも縞状に堆積した関東ローム層の見事な景観を目の前で見ることができます。 |

|

下野国庁跡 栃木市の中心街から東に約5キロ。奈良・平安の律令時代、地方統治の中核として設置された役所であった下野国庁の史跡(国指定)があります。下野国府の遺跡からは、多くの土器や漆紙文書、瓦、木簡などが出土し、これらの出土品は下野国庁跡資料館に展示されています。 |